税理士のみなさん、最新記事「The value gap from AI investments is widening dangerously fast」は読みましたか?

ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)の最新調査により、AI投資で成果を出す企業とそうでない企業の差が驚くほど広がっていることが明らかになりました。たった5%の企業だけがAIから本物の価値を生み出している一方で、60%の企業は投資しても何の成果も得られていません。税理士業界でも同じことが起きつつあります。

元記事を5つのポイントで要約

- AI投資で成功している企業はわずか5%、60%の企業は投資しても成果ゼロという厳しい現実

- 成功企業は収益成長が1.7倍、利益率が1.6倍高く、AI予算を120%多く投じてさらに差を広げている

- 失敗の原因はトップ経営層のコミットメント不足で、現場に丸投げしている企業は負のスパイラルに陥る

- エージェント型AI(自律的に判断・行動するAI)が急速に普及し、2025年時点で全AI価値の17%を占める

- 成功の鍵は「10-20-70ルール」で、変革の70%は人とプロセスに、20%は技術に、10%はアルゴリズムに注力すること

なぜ60%の事務所はAI投資で失敗するのか

税理士事務所でもAI導入の話題が増えてきましたね。

チャットボットを入れた、会計ソフトのAI機能を使い始めた、といった話を耳にします。

しかし、本当に業務効率が上がったのか、売上が伸びたのかと聞かれると、首をかしげる所長先生も多いのではないでしょうか。

トップが関与しない導入は失敗する

BCGの調査で明らかになった最大の失敗要因は、経営トップが主導していないことでした。

失敗している事務所では、所長や代表社員がAI戦略を若手スタッフや中間管理職に丸投げし、明確なビジョンを示していません。

「とりあえず何か試してみて」という指示だけでは、バラバラなツールが導入され、誰も使わなくなるのが関の山です。

成功している組織では、CEOや取締役会レベルでAI戦略を数年計画で推進しています。

税理士事務所に置き換えれば、所長自らがAI導入の目的を定め、「年間〇〇時間の業務削減」「顧問先〇〇社増加」といった具体的な数値目標を掲げることが不可欠でしょう。

AI導入は現場任せにせず、トップが明確な目標を示してこそ成果が出る。

点在する小さな実験では価値は生まれない

「freeeのAI機能を使ってみた」「ChatGPTで文章作成を試した」といった小さな実験を繰り返すだけでは、事務所全体の変革にはつながりません。

BCGの報告では、失敗企業の特徴として「リソースを薄く広く分散させている」点が挙げられています。

成功企業は中核業務に集中投資しています。

税理士事務所であれば、記帳代行、申告書作成、顧問先対応といった主要業務にAIを徹底的に組み込むべきです。

ある個別業務で少し楽になった程度では、競合に追いつけません。

業務フロー全体を見直し、AIを前提とした新しい働き方を設計する必要があります。

成功する5%の事務所は何が違うのか

では、AI投資で成果を出している上位5%の企業は何をしているのでしょうか。

BCGは彼らを「フューチャー・ビルト企業」と呼び、その特徴を詳細に分析しています。

ビジネス部門とIT部門の協働体制

成功企業の1.5倍多くが、ビジネス部門とIT部門の共同責任体制を構築しています。

税理士事務所では「IT担当者」が明確に分かれていないことも多いですが、考え方は同じです。

税務や会計の専門家と、システムやツールに詳しいスタッフが一緒になって業務改善を進める体制が必要なのです。

例えば、freee会計やマネーフォワードクラウド会計のAI機能を導入する際、税理士資格者だけで判断せず、実際にデータ入力や帳簿管理を担当するスタッフの意見も取り入れます。

彼らが「このAIの仕訳提案は使える」「この機能は現場に合わない」と判断できるからこそ、実用的な導入が可能になるわけです。

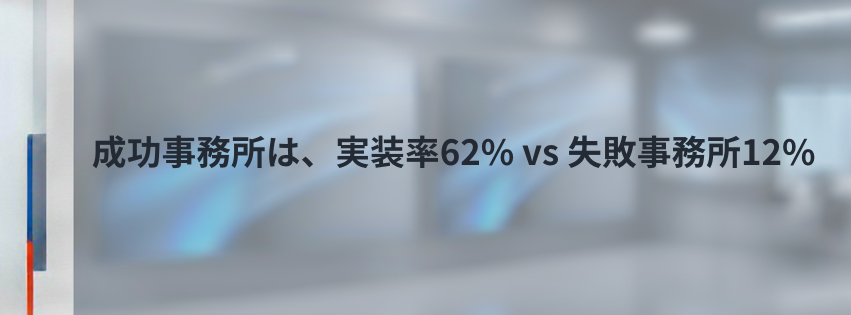

すでに62%のAI施策が実装済み

成功企業はAI施策の62%をすでに実装し、業務で使っています。

一方、遅れている企業はわずか12%しか実装していません。

この差が成果の差を生んでいます。

税理士事務所でも「検討中」「テスト中」で止まらず、実際の業務に組み込んで初めて価値が生まれる。

MFクラウド確定申告のAI機能、弥生会計のスマート取引取込など、すでに多くのツールにAI機能が実装されています。

まずは一つの業務から本格導入し、効果を測定しながら横展開していく姿勢が求められます。

エージェント型AIが税理士業務を変える

記事で特に注目されているのが「エージェント型AI」です。

これは単なる質問応答や文章生成ではなく、自律的に判断し、複数のタスクを連携して実行できるAIを指します。

2025年時点で全AI価値の17%を占める

エージェント型AIは2024年にはほとんど議論されていませんでしたが、2025年には全AI価値の17%を占め、2028年には29%に達すると予測されています。

成功企業の3分の1はすでにエージェント型AIを使い始めていますが、遅れている企業ではほぼゼロです。

税理士業務に置き換えると、例えばこんな活用が考えられます。

顧問先から請求書PDFがメールで届いたら、AIが自動で内容を読み取り、仕訳を起こし、会計ソフトに登録し、不明点があれば顧問先に質問メールを送る。

このような一連の流れを人間の指示なしに進められるのがエージェント型AIです。

顧客対応業務での活用が最優先

BCGの調査では、50%の企業が顧客サービス分野でエージェント型AIを最優先に導入しています。

税理士事務所であれば、顧問先からの問い合わせ対応、決算書の説明、節税提案といった顧客接点業務にこそ、AIの力を借りるべきでしょう。

「年末調整の書類はどう書けばいいですか」といった定型的な質問には、AIエージェントが即座に回答します。

税理士は本来の付加価値業務、つまり経営アドバイスや複雑な税務相談に時間を使えるようになります。

これが実現できれば、顧問先満足度も向上し、事務所の収益性も高まるはずです。

スタッフ教育なしにAIは機能しない

意外かもしれませんが、BCGの調査では「人材育成」が成功の鍵だと強調されています。

技術そのものより、それを使いこなす人間の能力が重要なのです。

成功企業は50%以上のスタッフを再教育

成功企業は社員の50%以上にAI研修を実施し、体系的な学習時間を確保しています。

この取り組みは失敗企業の6倍の頻度で行われています。

税理士事務所でも同様に、全スタッフにAIツールの使い方を教え、実務で試す時間を与える必要があります。

「若手スタッフは自然に使えるだろう」と思い込むのは危険です。

AIツールは日々進化しており、正しい使い方、効果的なプロンプトの書き方、出力結果の検証方法など、学ぶべきことは多くあります。

毎月1回のAI勉強会、実践事例の共有会といった取り組みが、事務所全体のAIリテラシーを底上げします。

業務フローの再設計に全員を巻き込む

成功企業は、AI導入に伴う業務フローの再設計に従業員を2倍多く参加させています。

トップダウンで「このツールを使え」と命じるのではなく、現場スタッフと一緒に「どうすればもっと効率的になるか」を考える姿勢が大切です。

AIツール導入は技術の問題ではなく、人と業務プロセスの変革である。

記帳担当者、申告書作成担当者、顧問先対応担当者それぞれの視点で業務を見直し、AIに任せる部分と人間が判断する部分を明確にしていきます。

この過程にスタッフ全員が関わることで、AI導入への抵抗感も減り、スムーズな移行が可能になります。

税理士事務所が今すぐ始めるべきこと

BCGは「10-20-70ルール」を提唱しています。

AI変革の成功には、70%を人とプロセスに、20%を技術に、10%をアルゴリズムに注力すべきだという考え方です。

まず所長が明確なビジョンを示す

最初のステップは、所長や代表社員が「なぜAIを導入するのか」「3年後にどんな事務所になっていたいのか」を明確に語ることです。

「業界が騒いでいるから」「競合がやっているから」といった曖昧な理由では、スタッフは本気になりません。

例えば「3年後には記帳代行業務を半分に減らし、経営コンサルティング収入を倍増させる」といった具体的なゴールを掲げます。

そのために、どの業務にどのAIツールを導入し、誰が責任を持ち、いつまでに成果を出すのか。

数値目標と実行計画をセットで示すことが必要です。

統合プラットフォームで情報を一元化

成功企業の50%以上が、全社で統一されたデータモデルを運用しています。

対して失敗企業ではわずか4%です。

税理士事務所でも、会計ソフト、給与計算ソフト、顧客管理システムなど複数のツールを使っていますが、それぞれのデータが分断されていては効率が上がりません。

freee、マネーフォワード、弥生といった主要プラットフォームは、会計・給与・経費精算などを統合して提供しています。

可能な限り同一プラットフォーム内でデータを管理し、API連携でスムーズに情報がやり取りできる環境を整えましょう。

この基盤があって初めて、AIが力を発揮できます。

小さく始めて素早く広げる

| ステップ | 具体的な行動 | 期待される成果 |

|---|---|---|

| 第1段階 | 記帳代行業務の一部でAI仕訳提案を試験導入 | 作業時間20〜30%削減 |

| 第2段階 | 全顧問先に横展開し、スタッフ研修を実施 | 記帳業務全体の効率化 |

| 第3段階 | 申告書作成支援、顧客対応AIチャットボット導入 | 顧問先満足度向上と新規受注増 |

| 第4段階 | エージェント型AIで複数業務を自動連携 | 事務所全体の生産性2倍 |

いきなり全業務を変えようとすると混乱します。

まずは一つの業務、一人の顧問先から始め、効果を確認しながら段階的に拡大していくのが現実的です。

BCGの調査でも、成功企業は野心的な目標を掲げつつ、実行は段階的に進めています。

記事が示す現実は厳しいものですが、裏を返せば大きなチャンスでもあります。

95%の企業が失敗している今こそ、正しい方法でAIを導入すれば、一気に上位5%に入れる可能性があるのです。

税理士業界はまだAI活用の黎明期にあり、今から本気で取り組めば、地域で圧倒的な競争優位を築けるでしょう。

所長がビジョンを示し、スタッフ全員でAIリテラシーを高め、業務フローを再設計する。

技術ではなく人とプロセスに焦点を当てることで、AI投資は必ず成果を生み出します。

この記事が示す「10-20-70ルール」を意識しながら、まずは明日から一歩を踏み出してみませんか。

よくある質問と回答

Answer まず所長や代表社員が明確な目標を設定することから始めましょう。「3年後に記帳業務を半減させる」といった具体的な数値目標を掲げ、全スタッフに共有します。その上で、現在使っている会計ソフトのAI機能を確認し、記帳代行や仕訳提案など、最も時間がかかっている業務から試験導入するのが現実的です。freeeやマネーフォワード、弥生会計などには既にAI機能が組み込まれているので、追加投資なしで始められる可能性が高いですよ。

Answer BCGの調査では、トップが関与せず現場任せにしている事務所が圧倒的に失敗しています。「若手に任せておけば何とかなる」という姿勢では、バラバラなツールが導入されるだけで成果は出ません。また、小さな実験を繰り返すだけで本格導入しない、スタッフ教育に時間を割かない、複数のシステムがバラバラで連携していないといった点も失敗要因です。技術の問題ではなく、経営と組織の問題なのです。

Answer エージェント型AIは、単に質問に答えるだけでなく、自律的に判断して複数の作業を連携実行できるAIです。例えば、顧問先からメールで届いた請求書を自動で読み取り、仕訳を起こし、会計ソフトに登録し、不明点があれば顧問先に確認メールを送るといった一連の流れを人間の指示なしに進められます。2025年時点で既に全AI価値の17%を占めており、2028年には29%に達する見込みです。税理士事務所でも、定型業務の自動化に大いに活用できるでしょう。

Answer 既存の会計ソフトにAI機能が含まれている場合、追加費用なしで始められることも多いです。成功している企業はAI予算を120%多く投じていますが、これは段階的に増やした結果です。税理士事務所なら、まずは現在契約している会計ソフトやクラウドサービスのAI機能を最大限活用し、効果を確認してから追加投資を検討するのが賢明です。重要なのは予算額ではなく、明確な目標設定とスタッフ教育への投資です。実際、BCGは「10-20-70ルール」として、変革の70%を人とプロセスに注力すべきだと提唱しています。

Answer 成功している企業は50%以上のスタッフに体系的なAI研修を実施しており、年齢や経験年数に関係なく育成しています。重要なのは「若手は自然に使える」と決めつけず、全員に学習機会を提供することです。毎月1回のAI勉強会、実践事例の共有会などを通じて、事務所全体のリテラシーを底上げしましょう。また、業務フロー再設計にベテランスタッフを巻き込むことで、長年の経験とAIの強みを組み合わせた最適な業務設計が可能になります。抵抗感を減らすには、トップダウンで押し付けるのではなく、全員参加で進めることが鍵です。